为贯彻落实习近平总书记关于非物质文化遗产保护和老龄事业发展的重要指示精神,广东财经大学“AI绘旅”暑期社会实践团队于7月23日至30日赴清远市连山县蒙峒古村,围绕“非遗活化、康养赋能、数字助老”三大主题开展为期一周的调研与服务实践,助力当地文化振兴与旅游业发展。

本次实践活动以AI数字技术为支撑,结合线下走访、影像采集、老年服务与产品开发等形式,为推动乡村振兴、促进非遗传承和提升银龄群体数字素养注入青春动能。

数字助老服务入户,提升“银龄”生活质量

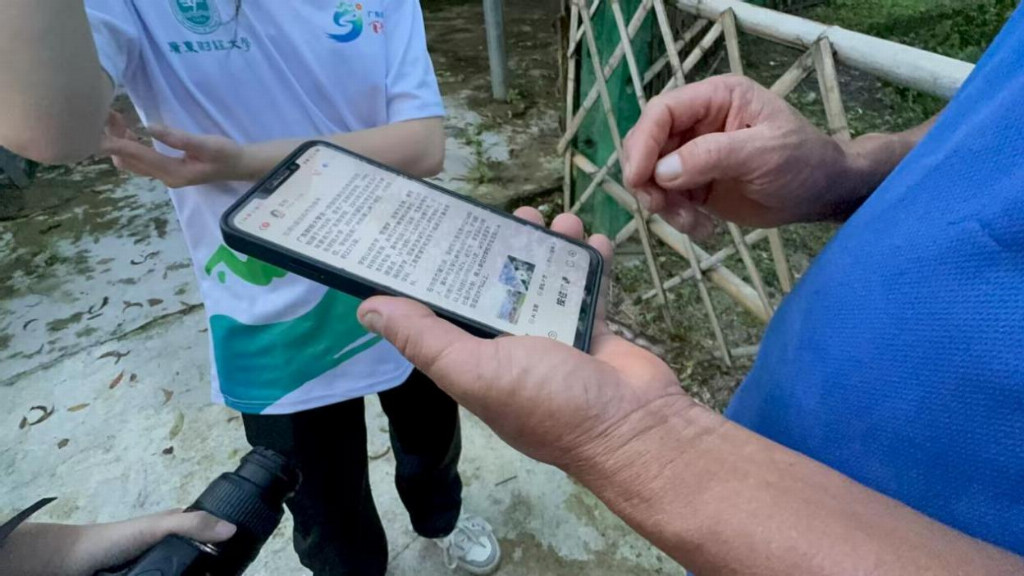

团队抵达次日即开设“智慧助老”微课堂,以一对一教学形式帮助老年村民跨越数字鸿沟,掌握智能手机与AI助手“豆包”的使用方法。其中,一位年逾六旬村民在志愿者指导下,首次独立完成线上问诊预约,切实感受到数字医疗带来的便捷与关怀。

尽管方言差异和设备型号一度成为教学障碍,实践团成员并未止步于“技术指导”,而是以“聊天拉家常”的方式耐心陪伴,主动为长者调试设备、清理缓存。团队将数字助老从“单次慰问”升级为“陪伴式服务”,既解决了实际问题,也传递了温度,让智慧服务真正落到实处。

AI赋能非遗:蒙峒古村文化影像焕新

为响应古村非遗文化保护需求,AI绘旅实践团联合蒙峒古村旅游公司,承接两项影像制作与一项宣传任务。

首先,团队制作康养主题短片《山水画卷·栖居蒙峒》,围绕负氧离子康养环境与田园慢生活,展现游客在石板路上漫步、体验传统簸箕与青团制作、欣赏壮歌表演的沉浸式场景,深受粤港澳大湾区中老年客群欢迎。

其次,拍摄非遗科普短片《壮族婚礼纪实》,完整记录传统迎亲、“开眉”成人礼、“长久饭”及“拜别礼”等环节,为壮族婚俗的保护留存珍贵影像。

第三,团队以青春视角宣传壮族民族服饰。通过图文、短视频与沉浸式体验,吸引大量游客和村民参与,促进传统服饰的认知度与情感共鸣。部分服饰图案还被数字化归档,助力后续传承。

值得一提的是,实践团在制作《壮族婚礼纪实》时引入AI技术,利用AI动画补足素材不足的环节,极大提升了视频的完整性与观赏性,为非遗影像保护探索出“人文+科技”的新路径。

“穿上壮族传统服饰的那一刻,感觉自己也成为了文化的一部分。”一位实践团成员的体验道出了古老非遗的魅力。

通过科技赋能与创意呈现,AI绘旅实践团正让古村非遗在新时代焕发新活力。

“AI伴旅”小程序升级上线,推动文旅服务智能化

为推动传统文旅数字化升级,广东财经大学“AI绘旅”实践团在深入调研基础上,升级“蒙峒古村”微信小程序。新版集“特产订购、民俗展示、游玩服务”于一体,用户可一键浏览美食清单并便捷下单,解决“吃什么、怎么买、去哪吃”的痛点。

此次更新特别引入AI技术生成适配文案,增强内容吸引力,显著提升用户活跃度与使用量。团队还优化交互设计和产品布局,让小程序真正做到“看得见、用得上、有价值”。在广东财经大学“AI 绘旅”实践团的持续优化下,“蒙峒古村”微信小程序运行满 4 周,累计注册用户已达 77 人,环比提升 67.39%;累计完成交易 6 单,实现营收 174.8 元。运营数据标志着该数字文旅产品顺利完成首轮市场验证,为古村文旅经济注入了新的数字化动能。

相关数据表明,小程序上线后,村集体伴手礼销售额首次实现线上“零的突破”,下一步将整合周边民宿、餐饮和非遗文化资源,力争在把月营收提升到万元级别,持续放大数字文旅的富民效应。

青春科技赋能非遗传承,为乡村振兴注入新活力

此次“AI绘旅”实践活动,是广东财经大学落实“百县千镇万村高质量发展工程”的生动注脚。团队以青春视角融汇AI技术,探索非遗数字化传播与康养旅游融合发展的新路径,为乡村文旅注入创新动能。

未来,学校将继续引导青年学子深度参与乡村建设与文化振兴,让“非遗不老,数字长青”从愿景走向现实。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏